Не-путевые заметки, или о чувствах идущей по горам

Прошло больше недели после возвращения из Хибинского похода, и все никак не могла собрать оставленное им во мне и перевести в слова. Жанр путевых дневников вообще не мое кунг-фу, что ж, остаюсь верна себе.

К этому походу я готовилась в состоянии раздвоения личности: пока одна часть не спеша докупала необходимое снаряжение и превентивно отъедалась (пригодилось, забегая вперед, и то, и другое), вторая часть, хаотичная тараканья тусовочка, по несколько раз на дню приходила в ужас – аааа, я еду в горы через 5 (4, 3, 1…) дней, аааа! Так звучало замирание и трепет перед неизвестным, из-за спины которого обычно высовывается любопытство и пытается подтащить будущее поближе и заглянуть в него. А поскольку поход предполагался в компании надежного напарника, любопытство было сильнее страха.

В походных сборах есть символические точки невозврата. Куплены билеты. Собран рюкзак, заперта дверь квартиры, дальше дорога на вокзал, что забыто, то уже забыто, легкое волнение по поводу опоздания на поезд из-за воображаемого форс-мажора… А обратного пути уже нет (я-то понимаю, что обратимо все, кроме смерти, мне просто нравится этот обратный отсчет, сюжет без поворота). Потом дорожный анабиоз в поезде на верхней полке, где я даже начинаю читать книги. Потом сонное тельце вытряхивается из вагона в заполярную сумеречную сырость, и начинается дорога.

Я в Хибинах впервые. Всматриваюсь: лес. Почти такой, как у нас. Много багульника, но он не пахнет так сильно, как на родных болотах. Деревья ниже. Земля серо-голубого оттенка, который в реках и ручьях, словно через линзу, концентрируется в бирюзу и дает этот нереальный цвет воды на фотографиях. В воздухе живая вода, крошечные капли, которые испаряются с одежды, пока ты в движении.

Постепенно темнота обступает, как в моем родном месяце декабре, в ней уютно, беспросветно сыро и свежо, хочется уже спать. Между “здесь и сейчас” и спать – организационное: обустройство на стоянке, действия, которые будут повторяться следующие семь дней. А спать эти семь дней буду, как убитая, но со странными снами, будто все тревоги, перед тем, как отлететь в хибинское небо, устроят толпу и галдеж, застряв где-то в трещине сознания, как в ущелье.

В походе многие фоновые для городского жителя процедуры – приготовление еды, устройство на ночлег, создание порядка вещей и порядка в вещах – выходят на передний план как несущая конструкция уклада “все свое ношу с собой”.

Весь этот уклад, твой “живот”, висит на твоей спине: снимаешь рюкзак (ааа! ради этого ощущения крыльев хочется надевать и снимать его снова и снова), достаешь из него то, что будешь есть, на чем и в чем будешь спать. Сытость, тепло, отдых, безопасность – все помещается в рюкзаке. Почему вне похода для сборки этих состояний нужна тьма каких-то ускользающих вещей, которых вечно не хватает?

Ты знаешь, где и что лежит, в лицо и на ощупь. С каждой вещью своя особенная связь, с благодарностью и чувством меры. Этой вещи и тебя должно хватить на неделю, думать об этом – естественно и почти не вызывает тревоги “а вдруг не хватит?” – эти и другие “а вдруг” и “а если” отлетают туда, где им положено находиться – в неопределенность, в будущее, которое будет проживаться по мере наступления. “Довольно для каждого дня заботы своей” становится не просто правилом жизни, а единственным ее способом, имеющим стопроцентную опору на реальность.

Вес жизнеобеспечения и необходимость таскать его на себе закономерно не оставляют места для балласта, который привыкаешь носить в городской жизни, пока жизнеобеспечение сидит дома: тревоги, соблазны, беспорядочные скачки мыслей и настроения, обилие информации и стимулов.

Когда у тебя на спине груз, под ногами камни, ботинки мокрые насквозь, завтрак давно провалился, уму уже как-то и не сбегается из этой действительности. Все, что его занимает, заканчивается на границе тела и среды (а тут ещё вот такенные виды показывают, успевай фоткать!)

Чем хуже погода, чем дольше идешь с мокрыми ногами, тем больше смыкаются и уплотняются твои контуры, тем больше внимания остается внутри, а там словно шахту осветили прожектором, и становятся видны пласты, шурфы и проблески ценной породы.

Я, которая открещивалась от классических созерцательных медитаций в статике, внезапно обнаружила осознанность в положении “вкл” во время ходьбы, пытаясь мысленно нащупать пальцы ног. В палатке, куда стучались дождь и ветер, на вынужденной дневке. В срывании ягод шикши с кустиков, съезжая по гравийной осыпи с перевала. В чувствовании влияния на себя холода, влаги, ветра, красоты, покоя, страха, надежды, невозможности изменить ситуацию.

Каждый день начинался с кофе, иногда им же и заканчивался. Кофе сырых и усталых дней украшала сгущенка, кофе ясного вечера – вишневый джем, под ранний кофе что-то спросонья грызлось, пока готовится завтрак.

На расчеты по провизии большую и экономную поправку дали местные грибы – в основном, подосиновики, облюбовавшие зону тундры. Сползаешь с перевала, только пошли лишайники и шикша с голубикой, еще даже не стланик – и уже сидят красные шляпы на крепчайших ногах. В таежный пояс подосиновики, сохраняя горное достоинство, спускались редко, зато там можно было разжиться лисичками, подберезовиками и, к радости моего напарника, даже съедобным трутовиком.

Занятие всех людей, когда-либо топтавших леса – собрать то, что природа сделала доступным. Приготовить. Съесть. Или съесть прямо там, где растет: это про ягоды. Когда под ногами ковром брусника, черника, голубика и шикша, за ними как-то само собой приседается и наклоняется, несмотря на усталость и вес рюкзака (который пять минут назад надевала, кряхтя).

Вечерами, когда ставили лагерь, стоило немного погулять кругом, и очень быстро собирались все любимые мной ощущения осенней ягодной охоты, вплоть до оскомины. И кружка ягод тоже собиралась, очень быстро. Потом был ужин, потом я чаще всего на полуслове проваливалась в сон, причем сон начинался ещё за мытьём посуды в ближайшей речке, холодная вода в кои-то веки не способствовала пробуждению.

Суточные ритмы сами собой подстроились под световой день. Заметила, что на минимальном режиме налобного фонаря мне как-то смутно и плохо видно, добавляла яркость, но как люди жили в темноте примерно с таким освещением большую часть времени на земле?

К горам привыкла день на третий. Насмотренность на леса и равнины Ленобласти не сразу перестала выдавать ошибку, когда разбежавшийся взгляд вместо привычной линии горизонта утыкался в темное и высокое.

Потом появилось ощущение уюта на донышках долин, лежащих в объятиях пологих каменных плеч. Чувство стесненности, давления смыкающихся стен, знакомое по питерским “колодцам” – в ущельях, где темные плоскости стягиваются друг к другу, и узкая тропа едва читается между завалами. Радость – при виде воды в движении, ее игрищ в ручьях, речках, водопадах.

Много внимания утекало мимо окружающих красот под ноги, в землю: камни, вода, грязь, корни, лишайники, листочки, ягоды, подосиновики, мертвые полевки, кольцо для трекинговой палки, использованные салфетки.

Кормление глаз впечатлениями – отдельное занятие (как тут не вспомнить ёмкое английское sightseeing… а в русском – что?), а поход он про ноги, все, даже sightseeing, добыто ногами.

Вот и иди, и смотри, чтобы донести лапы целыми до стоянки, а там вынуть из мокрых ботинок, снять мокрые носки, снять пакеты (да, я читерствую, люблю комфорт, айронмэн – это напарник), отодрать пластыри, наклеить пластыри, посчитать синяки-ссадины и вы-тя-нуть-на-ко-нец. Ноги понимают, куда они попали, не жалуются и отращивают мышцы.

И каждый новый день мы шли, и не могу не отметить, как просто и гармонично дни трудных переходов сами собой зачередовались с днями бережными и восстановительными, спонтанно, без плана, в ритме тела.

За что хочу сказать телу отдельное спасибо, так это за перевал Арсеньева Восточный. Для понимания ситуации стоит сказать, что это мой самый долгий поход, первый горный поход, первый перевал – “тысячник”, мне 44, слабоумие и отвага, скромные физические данные. К чему это я? К тому, что в том месте, где у людей обычно опыт или щедрый источник сил и энергии, у меня было огромное девственное пространство для ох…… назову это чувство политкорректно: удивление.

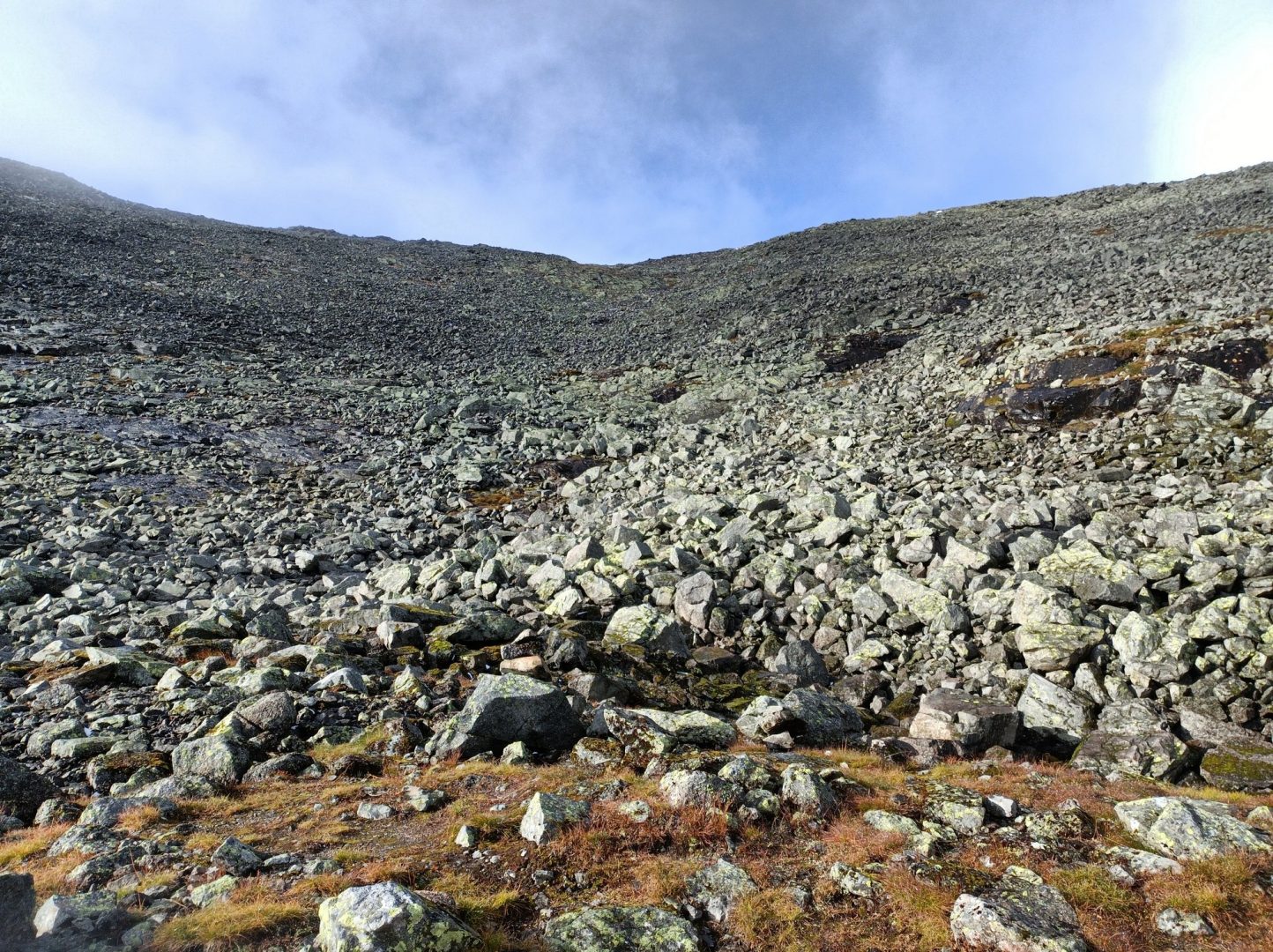

Дивилась я на бесконечный курумник, поднимающийся высоко в облака. Дивилась, когда тропа осталась пунктиром на карте, а под ногами обернулась кучей камней, на которую удобнее всего оказалось карабкаться на четвереньках, и так километр. Когда камни почти исчезли под снегом. Когда облака сгустились так, что видно было не дальше пяти метров, а потом вдруг расступились, и открылась долина. Когда удивленный и испуганный мозг принимал в общем-то верные решения: чекать направление и ставить точки на карте (перевала по-прежнему не видно), достать из рюкзака ещё две куртки и надеть на себя, когда началась метель с сильным ветром (а как я удивилась этой метели! натурально февраль в Питере, ветер на скорости швыряет в лицо куски снега).

Очень удивлялась ловкости, с которой я вознеслась на карачках на 300-метровый подъем, ни разу не оступившись, останавливаясь, только чтобы не отрываться от напарника и подложить камушки в туры, а то они плохо заметны, непорядок на горе (чем ещё заняться в метель на высоте 1000 м?)

В следующий раз я удивилась, почувствовав отчаянное и очень сильное желание жить, вслух матерясь и приговаривая “божечки, если я вернусь отсюда живой и здоровой, я… не знаю, что я, блин, я просто жить хочу” – и снова удивилась, что способна думать об ответственности за данные обеты.

Заползли ещё выше, хотя, казалось, куда уже, где этот чертов перевал? Снег летит, ветер свищет, и только уткнувшись в обледеневший тур на большом плоском камне, поняли: вот он! ни разу не привычное ущелье или расселина. Рассмотреть его толком не удалось, поскольку ветер взял крещендо, и, если бы не рюкзак, прохождение перевала стало бы перелетом.

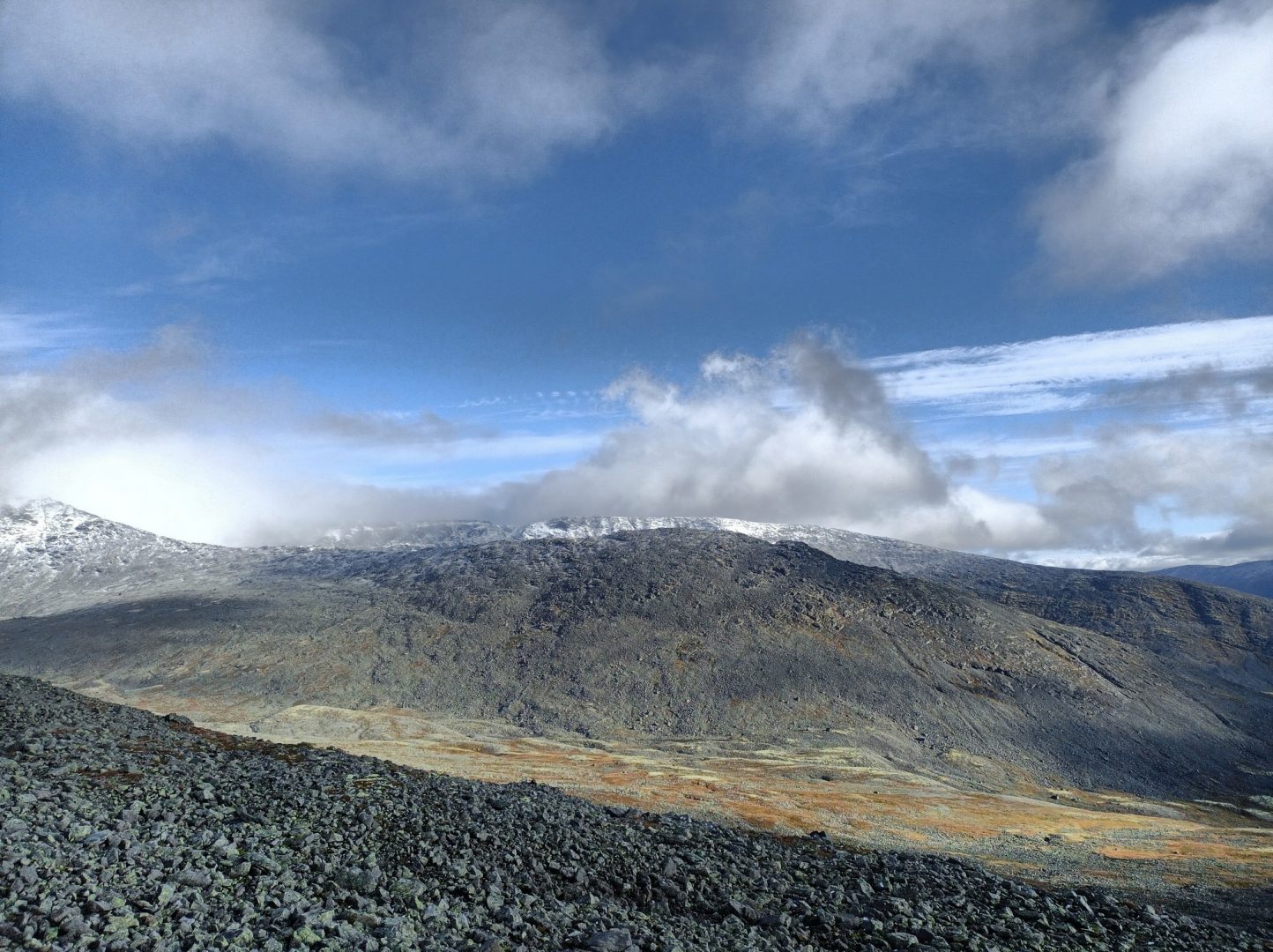

Немного спустившись вниз, удивилась еще раз: на другой стороне перевала было гораздо светлее, теплее и тише, только из-за гребня, как из незакрытой форточки, долетали порывы ветра со снежком. И явились виды, не затуманенные облаками: освещенная солнцем долина, ручей, курумники в цветных бархатных лишайниках.

Отлегло не сразу, впереди был долгий спуск с каменными осыпями под ногами, с рюкзаками и крыльями эйфории за спиной, глаза светились ярче хибинского заката.

Как же удивительно чувствовать себя целой и невредимой, когда датчик контроля тобой обстоятельств глючит и скачет между “все” и “ничего”, ошибка выжившего смотрит этак сверху-сбоку и говорит: нууу, перевал несложный, в общем-то, некатегорийный – а ты задвигаешь ее подальше и несешь себя, как героя на щите, к месту следующей стоянки.

В любом походе обязательно будет место, откуда больше всего не хочется уходить (игра: в кого ты хочешь превратиться, чтобы остаться здесь: камень, можжевельник, вон тот выступ на горе, похожий на троллью морду…?) Место, где захотелось остаться мне – озеро Тахтаръявр, притаившееся в конце длинной уютной долины реки Белой.

Ни в одном другом месте переход от долины к горам, от плоскости к возвышенностям не был таким плавным, таким гармоничным, подобно изгибам античного мраморного тела. Ни резких уступов, ни маскировочной сети леса, идеальный полукруглый амфитеатр, зрительный зал для эксклюзивного показа, на котором чувствуешь себя немного самозванцем.

Странно, находясь на камнях и среди камней, испытывать чувство зыбкости, словно балансируешь на сужающемся конце равнинного клинка. В бирюзовой воде отражаются ультрамариновые горы, они кажутся одновременно мощными и графично-воздушными, как на японских рисунках тушью.

Горы отгораживают обжитый тобой кусочек долины от остального мира, горы закольцовывают внимание, обращают его внутрь, и, когда уже насмотрелся на пеструю долину с рекой и сухой лентой дороги, ничего не остается, кроме как смотреть в себя.

Горы отражаются в воде, я отражаюсь в воде, это значит вода и горы во мне, вместе со мной, возвращенной отражением, и по ту сторону зеркала начинает светиться экран, на котором проступает видéние, удивительно похожее на то, что перед глазами: силуэты гор, вода, облака, и все это сделано из Пустоты, мерцающей, текучей, непостижимой. Внутренняя Монголия, как ты прекрасна, и как же далека…

Я сижу на камне у берега озера и смотрю на заснеженный Юдычвумчорр. Я смотрю на себя, сидящую на камне. Смотрю на себя, смотрящую на себя. Дальше я-смотрящая заканчиваюсь, больше нет никого, кто мог бы смотреть, он исчезает в Пустоте, и оттуда веет такой свободой, такой беспредельностью, что хочется поставить этот момент на паузу и где-то записать, чтобы не забыть: я умею останавливать мир, пусть даже на долю секунды.

Последний ходовой день в Хибинах как будто вместил в себя частичку каждого из прошедших дней.

С утра порадовало солнце. К вечеру серая моросящая облачность дала понять: походила в сухих ботинках, и хватит. Была широкая долина реки с легкими тропами. Ущелье перевала, где в глубоких расселинах лежит снег неизвестного года (или годов?). Еще была долгая дорога в долине ручья, где все время приходилось смотреть под ноги: камни, осыпающаяся тропа под уклоном, стоило поднять глаза – ахх, водопад! ахх, облачный дым из-за вершины! – и снова нос в землю, ибо ты не козочка, у тебя две ноги, рюкзак и мозг на отлете.

На спуске начался лес, по виду, запаху и заболоченности напомнивший родную Приозерщину, но и там следить за превратностями хитрой тропы все равно пришлось. И так шли всю дорогу, вправо-влево, вверх-вниз, удерживая внимание на подножной реальности, и это, к счастью, отвлекало от реальности окончания похода и расставания с этими местами.

Сегодня последняя ночевка в горах, завтра – возвращение в цивилизацию, поезд, дорога домой, и тут разные чувства подкатывались пестрым клубочком: и щемящая грусть, что я уезжаю, увозя пока ещё несохраненные изменения и камушек в рюкзаке, и что меня переживет даже этот камушек, не говоря уже о Хибинских вершинах, и тоска по родным болотам, и предвкушение выдоха после недели в режиме включенности и готовности ко всему, и нежелание расставаться с этим режимом, с уютно-зыбким и остро-трепещущим проживанием каждого момента, и желание вточить черного хлеба с копченой колбасой, запить горячим сладким, забраться на верхнюю полку, и пусть меня везут.

Долго ли, коротко извивался наш путь вместе с тропой, которая стала подозрительно напоминать родные суглинки, и, наконец, мы вышли на дорогу к озеру – месту последней стоянки.

Сырость, сумерки, перед глазами все еще тропа… Очнулась от удивления, увидев напарника, заходящего в озеро, в осеннюю заполярную воду. То ли эффект за компанию сработал, то ли очень хотелось стряхнуть усталое оцепенение, но вскоре я с не меньшим удивлением обнаружила в озере себя. Купание разбудило и согрело. Перед тем, как вылезти воот с такими глазами, успела заметить, что держаться на воде очень легко, как в море, и что она холодная. С этого момента и начался обратный отсчет, когда семь дней похода уже точно позади.

С утра предстояла туманная дорога и субботняя утренняя реальность северного городка. Реальность оказалась настолько инородной, что мне, и в обычной жизни не очень-то социальной, захотелось уйти обратно в горы, да повыше.

Пока напарник совершал свой традиционный хибинский ритуал расставания с ботинками, не пережившими поход, у помойки нас взяли в кольцо местные: голуби и воробушки, недобрые и огромные числом. Мужчины, вытекающие из подъездов пятиэтажек в сланцах и теплых куртках, выглядели гораздо более умиротворенно и интереса к нам не проявляли.

Хлеб с колбасой были закуплены и покусаны на видавшей виды остановке. Подошел автобус, в который втиснулись с рюкзаками и прокатили их за отдельную плату. Вокзал, сухой воздух поезда, дорожная колыбель до Питера.

А потом, по приезду, пришло слегка беспомощное ощущение, словно в тебя вжилось что-то новое, незнакомое или хорошо забытое, и ты, как после операции, выходя из наркоза, прислушиваешься и привыкаешь к измененному себе.

И тебе и хрупко, и странно, и страшно, и где-то болит, щемит и срастается, и над этим всем, как небо, тихо светится надежда и радость от продолжения жизни обновленным, когда ты уже решил быть, ещё не очень понятно, каким и как, но быть – точно.